Chapitre 14 – Entendre la musique

Chapitre 14 – Entendre la musique

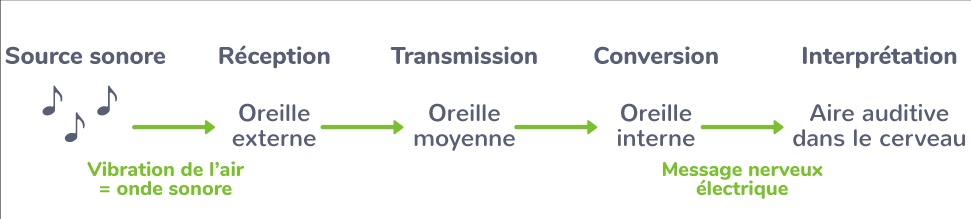

Le son est une vibration des molécules dans un milieu donné. L’oreille humaine perçoit les sons dont la fréquence est comprise entre 20 et 20 000 Hz et pour un niveau sonore de 0 à 120 dB. C’est le champ auditif. L’Humain est capable de percevoir cette vibration, grâce à l’un de ses sens, l’ouïe.

Problématique : Comment entend-on un son ?

D0 – Entendre la musique

Objectif : On cherche à concevoir une stratégie et exploiter des documents pour comprendre des cas de troubles de l’audition.

I – La transmission du son dans l’oreille :

1) L’oreille externe :

Le son est capté, concentré et canalisé par le pavillon, ce qui amplifie les ondes et permet de mieux les percevoir.

Le conduit auditif externe transporte ensuite les ondes sonores dans l’air, sans atténuation.

Tout au fond elles font vibrer à la même fréquence le tympan, fine membrane. Il amplifie encore le son, comme un tambour. Il sépare l’oreille externe de l’oreille moyenne.

2) L’oreille moyenne :

C’est une cavité de l’os temporal, remplie d’air. La vibration sonore passe du tympan au marteau, puis à l’enclume, et enfin à l’étrier.

Rmq : Ce sont les trois plus petits os du corps humain.

Ce dernier fait vibrer la fenêtre ovale, membrane qui communique avec l’oreille interne. Comme le tympan est 20 fois plus large que la fenêtre ovale, la pression exercée est 20 fois plus grande : les ondes sonores sont amplifiées une dernière fois.

3) L’oreille interne :

La cochlée est un organe en forme de coquille d’escargot. Elle est remplie d’un liquide, l’endolymphe, dans lequel flotte une membrane basilaire. Sa surface est recouverte de cellules ciliées, reliées à des cellules nerveuses sensorielles.

Les ondes transmises par la fenêtre ovale se propagent dans l’endolymphe. Les mouvements du liquide font bouger les cils vibratiles (extensions cytoplasmiques des cellules ciliées). La déformation des cils génère un message électrique, provoquant la formation d’un message nerveux. Le stimulus auditif a été capté.

II – L’analyse du son dans le cerveau :

1) Le message nerveux auditif :

Un message nerveux est constitué de signaux électriques, les potentiels d’action. La fréquence des PA, c’est-à-dire leur nombre par unité de temps, constitue le codage du message nerveux. Si l’intensité sonore augmente, le message nerveux auditif aura donc une fréquence de PA plus élevée.

Le message nerveux auditif est transporté par le nerf auditif jusqu’au cerveau. Il est transmis à une aire spécifique du cortex cérébral, située dans le lobe temporal : l’aire auditive primaire.

2) La perception auditive :

L’aire auditive primaire s’associe aux aires auditives secondaires afin de traiter l’information reçue. Elles analysent l’intensité, la fréquence et la localisation des sons perçus.

D’autres zones du cerveau interviennent également pour interpréter ces sons : reconnaissance des voix, mélodie d’une musique, identification des bruits… Cette interprétation va permettre d’apprécier un son et de générer des émotions (peur, joie, tristesse, etc.). Selon son vécu, l’audition d’un même son peut donc activer différemment les aires cérébrales selon l’individu.

3) L’apprentissage :

Lorsqu’un sens est stimulé régulièrement, il s’améliore. En effet, le cerveau se réorganise dans sa structure et son fonctionnement : c’est la plasticité cérébrale. L’apprentissage d’une langue ou de la musique va donc permettre de développer des facultés auditives particulières.

III – La santé auditive :

1) Les pertes d’audition :

Une lésion du tympan ou des osselets provoque une baisse de la sensibilité auditive car les ondes ne sont plus amplifiées lors de leur arrivée à l’oreille interne.

Au-delà de 90 dB, un son devient nocif. Un son d’une trop forte intensité peut détruire partiellement ou totalement les cils vibratiles de l’oreille interne. Ceci est irréversible puisque les cellules ciliées ne se renouvellent pas. La personne aura alors des troubles auditifs pouvant aller jusqu’à la surdité.

Avec l’âge, les fréquences élevées (sons aigus) sont moins bien perçues et le seuil de perception augmente. Les sons doivent être plus intenses pour être perçus. C’est la presbyacousie.

2) Prévenir les risques auditifs :

Afin de préserver son audition, il faut écouter la musique à un niveau sonore modéré et se protéger si l’on est confronté à un niveau sonore très important (bouchons d’oreilles).

Ex. : Une exposition à 101 dB plus de 4 minutes par jour est néfaste, d’où la réglementation sur le volume maximum des baladeurs.